先日、ある投資会社会長の話を聞く機会があった。

一般的な株式投資は、「企業の利益だけ」を追求する。しかし、同投資会社は、大半の投資会社とは異なり、日本株に特化した投資を行っている。「頑張っている日本企業を元気にしたい」と言う会長の明快な目的意識が大変心地よかった。

短期的な値上がりを期待して投資を行う投資家は多い。しかし、会長が取り扱う商品は、頑張っている企業を応援するために特化した投資である。いずれにしても顧客は、会長の想いに賛同し、「投資を通じて、社会を良くしていきたい」と考える投資家に絞られる。

昨今、投資の世界で注目されているのがESG投資である。ESGとはE(Environment=環境)、S(Social=社会)、G(Governance=企業統治)の頭文字であり、ESG投資とは、3つの要素に配慮している企業を選別して投資する形態を指す。2006年に国連が投資家の取るべき責任投資原則を打ち出して以来、欧米の投資家を中心に評価されるようになった評価基準だ。

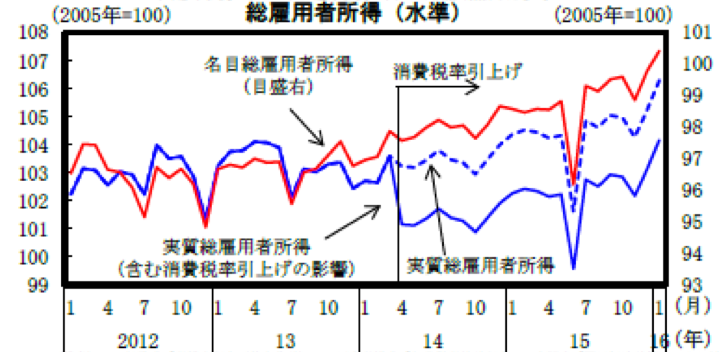

確かに、有効求人倍率や就職内定率等、種々の経済指標が好転しているのは事実である。だが、そのような中でも、特に経済を活性化させる起爆剤である個人消費は伸び悩んでいる。理由の一つとして、実質賃金の伸びが緩やかであることが挙げられる(下図参照)。

では、なぜ人々はおカネを使わないのだろうか。会長は、これを成熟社会共通の現象であると指摘する。

高度経済成長期に於いては、便利な生活に憧れ、国民はこぞってテレビ、洗濯機など「生活を豊かにする」製品を買い求め、そのためにおカネが使われた。企業に於いても、頑張れば頑張るほど給与が上がる、そのような時代であった。

しかし、日本や他の欧米先進国のような「成熟社会」においては、生活に必要なモノは一通り揃っており、例えば所得も右肩上がりに増えてく時代ではなく、緩やかな減少傾向にある(下図参照)。

高度経済成長が成し遂げられた背景には、もちろん、我々の先達の「勤勉さ」「まじめさ」という要因があったことは内外共に認めるところであろう。一方、「人口増」「キャッチアップモデル」「冷戦」という要素があったことも指摘されている。

先の会長によると、それは個人の預貯金を動かすことで可能になるという。2017年3月末で個人の預貯金は851兆円であり、実に日銀の総資産(500兆8008億円。2017年5月末時点)及び名目GDP(536兆円。2016年)の約1.7倍という金額である。

主要銀行の利子率は軒並み、0.01%前後である。これでは仮に100万円を2倍にするのに、なんと7,200年も掛かってしまう計算になる。確かにこれでは、資産形成などできたものではない。

ならば、預貯金の一部でも寄付に回そうではないかと会長は提案する。先の851兆円の1%(8兆5100億円)が寄付に用いられることになれば、日本経済は1.7%成長するというのだ。

寄付先は中でも、意外と生活苦にある場合が多い芸術、スポーツに携わる人々を挙げている。彼らが活動に必要な物品を購入することで、即座に消費が発生するということだ。会長はご自身でオペラの財団を設立し、有望な若者の継続支援を行っている。

高度経済成長に於いては、「モノ」に対する欲求を満たすことが一義的であった。一方、「成熟社会」では、「コト(旅行、文化的体験などで得られる使用価値を重視した消費行動)」へおカネが投じられることで、消費を喚起することが重要になってくる。

我々一人ひとりの行動、意識が、日本を、そして世界を変える一歩に繋がると信じている。