2018月6月末時点、日本で暮らす外国人は2,637,251人(法務省在留外国人統計)。その内、外国人労働者は1,278,670人である(厚労省外国人雇用状況届。2017年10月末時点)。

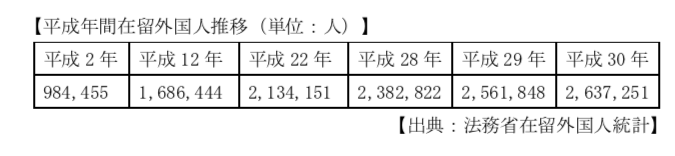

平成の30年間で外国人はどのくらい増えたのだろうか。

平成2年(1990年)は入管法が改正された年だ。これにより、日系3世に「定住者」として就労可能な地位が与えられたため、日系ブラジル人を中心に外国人労働者が急増した。

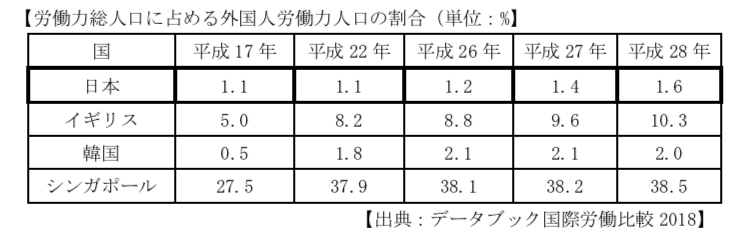

上記のとおり平成を通して、確かに人数の面で在留外国人は大きく増加している。では労働力に占める割合からするとどうであろうか。

データ取得が可能なイギリス、韓国、シンガポールと比較すると、その割合は決して多くはないことが分かる。

いずれにしても、先ずはいま我々の周りで起きている現実、つまり約260万人の外国人が、我が国で生活しているという現実を受け入れることである。

日本人労働者と外国人労働者の違いとは?

外国人労働者たちは、例えばコンビニやスーパーのレジで働いている。この現実だけを見ると、学生やアルバイトとして働く日本人と何ら変わらない。日本語についても、来店するお客や現場の同僚とのやりとりで、それほど複雑なものでなければ大きな障害にはならないだろう。我が家の近隣にあるスーパーでも、日曜日の夕方等、ベトナム人の語学学校生がレジを担当している姿をよく見かける。

以前は、外国人労働者たちと日本人を分かつ点は、言葉の面を除けば、彼らの多くが「いずれは母国に帰る」ということぐらいではないだろうか、と思っていた。

しかし最近はこの点さえも、所与の条件とはなり得ないのではないかと考えるようになった。その理由は彼らを「コミュニティの一員」という視点から捉えるようになったからである。

もちろん、目下の人材不足という現象に対処することは喫緊の課題であることは間違いない。

しかし、人材不足は目下、日本社会で起きている一つの事象に過ぎない。そして「日本社会で起きている事象」、それは我々の地域社会で起きている事象であり、解決すべき行政課題であると言えよう。

従来、施策をはじめ、日本人の外国人に対する接し方は、何か問題が発生してから対応するという、「後手後手」であったと言える。

例えば「外国人住民のゴミの出し方が悪い。だから対策を考えよう」といった類である。裏を返せば、問題が顕在化しなければ、良くも悪くも放置してきたということだ。

かつては日本人も「外国人移民」だった

近年は専ら、受け入れの議論が中心になされているが、それ程遠くない昔、日本は国策として自国民を海外に送り出した歴史があることを忘れてはならない。

昨年2018年は、明治元年(1868年)の明治維新から起算して150年だったこともあり、維新に携わった志士の出身地などで関連行事が多数催されるなど盛り上がりを見せていた。同時に、明治元年は日本で最初の海外移民(元年者移民)がハワイ、グアム島に渡航した年でもある。

翌明治2年(1869年)にはカリフォルニア、明治41年(1908年)には、笠戸丸がブラジル(サンパウロ州サントス)へ、そして昭和13年(1938年)には満州へ、いずれも「国策」として、我々の祖先が海を渡っていった。

中でも当時ブラジルとの契約では、日本からは家族単位での移民が要件とされていた。これはブラジル側が日本に対し、出稼ぎではなく長く定着する移民を求めていたためである。

確実に増える「永住外国人」

今回の法改正(※)により、現在より多くの外国人が、日本にやってくることが予想される。その中でも、一時的な滞在ではなく、その地に根をおろして住民として日本で暮らしていく外国人も出てくるだろう。

※平成30年12月、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立。この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするもの。

周知の如く、ブラジルでは日本人の一大コミュニティが形成された。新たな在留資格「特定技能2号」は家族帯同が認められている。制度面は勿論、今後我々にはより一層「生活者」として、外国人を受け入れる「覚悟」が必要になってくる。

長年、外国人支援に取り組む某氏から「共に生きることは、自分にとって都合の悪い部分まで含めて受け入れること。痛みを引き受けることだ」と聞いたことがある。生活者として受け入れるということは、このような心の持ち様なのだ。

目先の労働力不足という現象だけに捉われず、その先の地域社会の在り方まで含めた議論を我々市民と行政が、ともに議論すべき時期である。