現在、日本を取り巻く種々の問題は、その多くが人口減少に起因すると言っても過言ではない。例えば社会保障費確保、労働力不足など、枚挙に暇がない。

今回(2017年9月28日)の衆議院解散の大義は「国難突破」である。安倍総理は9月25日に行った記者会見の中で、緊迫する北朝鮮情勢への対処と並んで、「少子高齢化」を国難と位置付けている。

もちろん、国レベル、地域レベルでも対策は取られている。国によるワークライフバランスの推進や、行政による「婚活パーティ」までさまざまであるが、いずれも即効性のあるものではない。

世の中には種々の統計や推計があるが、その中でも人口に関するそれは蓋然性が高いと言われている。

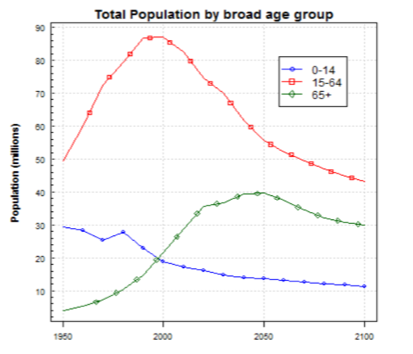

国立社会保障人口問題研究所の推計によると、今から約40年後の2060年に日本の人口は8,674万人となり、人口に占める65歳以上の割合は39.9%に達するという。また慶応大学の北尾早露教授は、その文章の中で、労働力人口は2014年の約6,000万人から、2100年には約2,000万人まで減少すると指摘している。

過去の人口推移を見ると、戦後間もない1950年の人口が約8,300万人、5年後の1955年が約8,900万人であり、2060年の推定人口である8,674万人に近い数字である。

日本では1947年から1949年の間に、いわゆる第一次ベビーブームが起きた。この時期に起こった理由としては終戦後、戦地から我々の先達が帰還され、安心して子どもを産み育てる環境下にあったことが挙げられるようだ。

特に1949年の出生数は269万6,638人であり、この数字は直近2013年、102万9,816の約2.6倍にも上る。

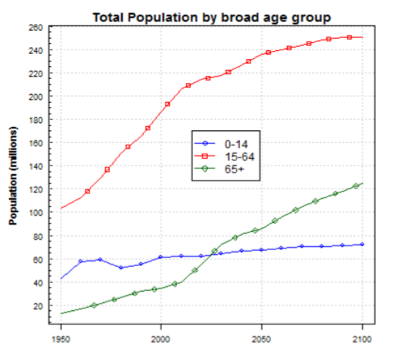

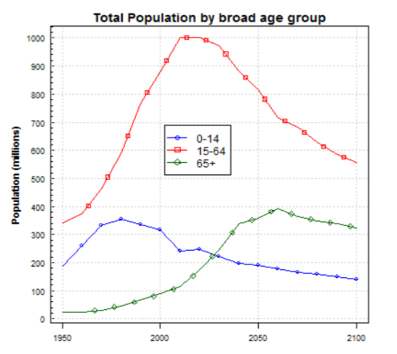

日本に限らず、世界の主要国の多くが、これから人口減局面を迎える。そのような状況において、アメリカは下表のとおり15~64歳の生産年齢人口が増加を続けている数少ない国である。

【4ヶ国世代別人口推計】

アメリカの人口増加を支えている主な要因は、「戦後のベビーブーム」「若年出生率の高さ」そして「移民」であると言われている。

先ず上述のように、ベビーブームは日本でも起きたことである。しかし日本のブームが2年間足らずであったのに対し、アメリカの場合は1947年から64年まで、実に18年もの長きにわたってベビーブームが続いた。この間、約7,600万人が出生した。

次に若年出生率の高さである。15~19歳の女性の出生率を比較すると、日本が5.2人/1,000人(2007年厚労省調査)、イギリス、フランスなど先進諸国の平均が11.9人/1,000人(2007年国連)であるのに対し、アメリカは41.9人/1,000人と、日本の約8倍にもなる。

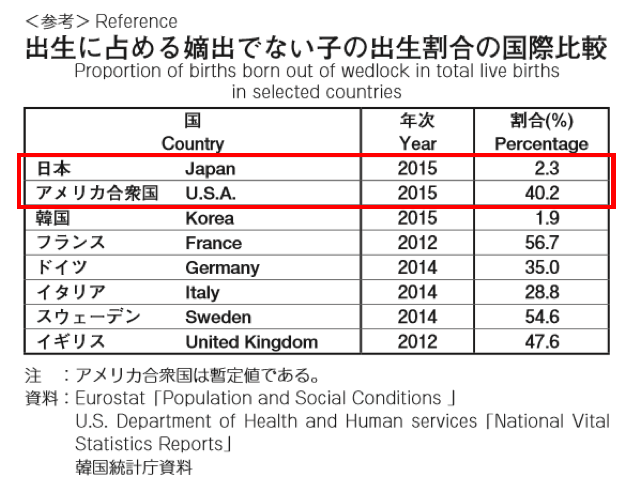

ただ、アメリカの場合、高い若年出生率が未婚の母の増加に繋がっているという結果もある。これは主要国の婚外子出生率を比較したデータからも見て取ることができよう。

日本でも熊本市の慈恵病院が、2007年5月から「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」の運用を行っている。2015年度までの9年間に、125人の命が預けられたということだ。

確かに日本も他国同様、婚外子出生率は増加している。しかし、上述のデータに基づき他国と比較しても、その増加率は微々たるものである。そもそも婚外子出生の数自体がヨーロッパ諸国程に多くはない。

【出典:厚生労働省「我が国の人口動態(平成29年)」資料より抜粋】

これはもちろん、政府による家族政策も影響しているだろう。だが、上記に示した表からも見て取れるように、国や地域の「家族観」に左右される部分が多いと考える。

最後に、「移民の流入」によるものだ。

アメリカの移民の特徴として、若年層が多いことが挙げられる。また(若年層は)出生力が高いということが、二次的な人口増加の要因ともなっている。

日本も年金、少子化対策等社会保障問題はもちろん、働き方の改革などを通じて、女性が子どもを産み、夫婦で子育てしやすい環境の整備を進めている。

人口、特に労働生産人口は一国の経済を持続させていく大きな原動力であり、その数が減少していくことは、即ち国の経済成長の縮小に直結することになる。

近年、日本はGDPを基準として見た場合、一貫して「ゼロ成長」が続いているが、日本のような成熟社会においては、せめてマイナスに陥らず「現状維持」である状態も成長と見なすべき、という意見もある。

大幅な人口回復、人口増が見込めない中、人口減社会において国を永続させていく特効薬はないだろう。とは言え、先に述べたアメリカの人口増加要因を日本に直接当てはめることは、諸所の面において無理がある。

眼前にある課題について、我々も手を拱いて見ている訳にはいかない。他国の例も参考にしながら、我々一人ひとりが次世代について、真剣に考える時期に来ているのではないだろうか。