生産性とは、人生の価値を向上させること

私は技能実習制度を通じて外国人労働者受け入れを考える中で、日本の労働現場の生産性向上が重要であることに気が付いた。

大前提として生産性を高める目的は何であるのか。それは生産性を向上させ業務効率を高めることで、限られた時間の中でも、より多くの価値を産み出すことであると考える。

さらにその「価値」は、仕事上の価値だけに留まらない。生産性の向上を通じて産み出された「時間」という価値が、ひいては一個人の生活、人生の価値を向上させることが最終的な目的と言えるのではないだろうか。

先進国で最下位の、日本の「労働生産性」

生産性を向上させるには、働き方を改革する、機械化を進める、外国人労働者を受け入れる、などいくつかの選択肢が考えられる。また、短期・中期・長期と期間ごとに見ていくこともできるのではないだろうか。

公益財団法人・日本生産性本部の定義に従うと、生産性とは「投入量と産出量の比率」である。同本部「日本の労働生産性の動向(2016年版)」によると、2015年度の日本の労働生産性は784万円であり、「実質労働生産性上昇率」はプラス0.4%と、2年ぶりにプラスに転じている。

また同本部は1981年以来、労働生産性の国際比較を発表している。労働生産性国際比較の対象となっているのはOECD35カ国であり、日本、韓国、イスラエル、チリ、メキシコを除き、残りはアメリカ、そしてヨーロッパの国々である。

ここでいう労働生産性とは、「GDP/就業者数(または就業者数×労働時間)」で表される指標であるが、「労働生産性の国際比較(2016年版)」で見ると、OECD加盟35カ国中、日本は22位(74,315ドル≒783万円)という結果であった。

OECDの前身であるOECCが結成されたのは1948年、第二次大戦後に荒廃した欧州の経済を立て直す「マーシャルプラン」がきっかけであった。日本が加盟したのは1964年のことである。

加盟国の内訳から分かるとおり、欧米の国々の中で日本をはじめ他の4カ国は、ある意味において欧米の土俵で戦わなければならない。そして今もなお、世界経済の指標である欧米の基準、いわゆる現下の「グローバルスタンダード」に合わせて、その経済的価値観の枠内において、順位付けがなされているのが現状ではないだろうか。

直近(2015年)に於ける労働生産性1位のアイルランドはGDP153,963ドル(≒1,622万円)である。これは同国の法人税がOECD加盟35か国中、2番目に低い(12.50%)こと、またアメリカの大企業、例えばグーグル、マイクロソフト、フェイスブックなどが進出していることも挙げられるようだ。

なお2015年にアイルランドが首位になるまで、1970年代以来約30年間一貫してトップの座を守り続けた国はルクセンブルクであった。同国の労働生産性が高い理由は、アイルランド同様、外国企業を誘致していることに加え、1970年代の石油危機以降、鉄鋼業から金融サービス中心へと舵を切り、近年は宇宙産業などにも官民挙げて取り組んでいることなどが指摘されている。

またルクセンブルクはOECD加盟諸国の中でも「国民一人当たりGDP(GDP/人口)」が群を抜いており(102,101ドル≒1,075万円)、2位のアイルランド(65,123ドル≒686万円)を大きく引き離している(ちなみに日本は38,917ドル)。

日本を含む主要先進7カ国の労働生産性順位の変遷を見ると、イギリス、ドイツは乱高下を繰り返し、近年順位としては高くないが落ち着いている。一方、日本は1990年代初頭に一度盛り返したが、2000年代にかけて下降し、その後現状維持に入っている。いずれにしても、ほぼ一貫して「最下位」である。これは順位もさることながら、ここ30年あまり、特に2000年以降、日本の労働生産性がほぼ変化していないことの表れであろう。

ここで日本を含めた主要先進5カ国の産業構造割合の変化を見てみたい。平成16年及び25年の数値を比較したものであるが、いずれも第一次産業の割合が微減になっているものの、第二次、第三次産業の構成は10年間、ほぼ変わっていないことが分かる。

(出典:平成16年国勢調査、みずほ産業調査<平成27年6月10日>より作成)

一国の成長を測る際、GDPなどの数字を用いれば分かりやすい。しかし、一国の在り方を見る際、経済成長の物差しだけでは測れない何かがあるはずである。そのためには、既存の生産性算出方法に依らない新たな視点、指標が必要であると考える。

実はアメリカに遠く及ばなかった日本の経済力

先進7カ国の中でも、終始安定して上位に位置するのがアメリカであるが、同国の労働生産性の高さは何に起因しているのであろうか。日本とほぼ同様の産業構造割合ということに鑑みると、第三次産業、日米のサービス産業の在り方に、そのヒントが隠されているように思える。

では、そもそもサービス産業とは何か。総務省の日本標準産業分類(平成25年10改定)によると、大分類として以下の項目となっている。

・情報通信業

・運輸業、郵便業

・卸売業、小売業

・金融業、保険業

・不動産業、物品賃貸業

・学術研究、専門・技術サービス業

・宿泊業、飲食サービス業

・生活関連サービス業、娯楽業

・教育、学習支援業

・医療、福祉

・複合サービス事業

・サービス業(他に分類されないもの)

(出典:総務省統計基準・統計分類)

もちろん、両国間ですべてが共通しているわけではないが、いくつかの項目を比較してみると、特徴的なことが分かる。

グローニンゲン大学のデータによると、アメリカの生産性を基準とした場合、日本のそれは特にホテル・外食、卸・小売、運輸、研究開発が6割を切っている。なかでも研究開発は約2割程度に留まっている。

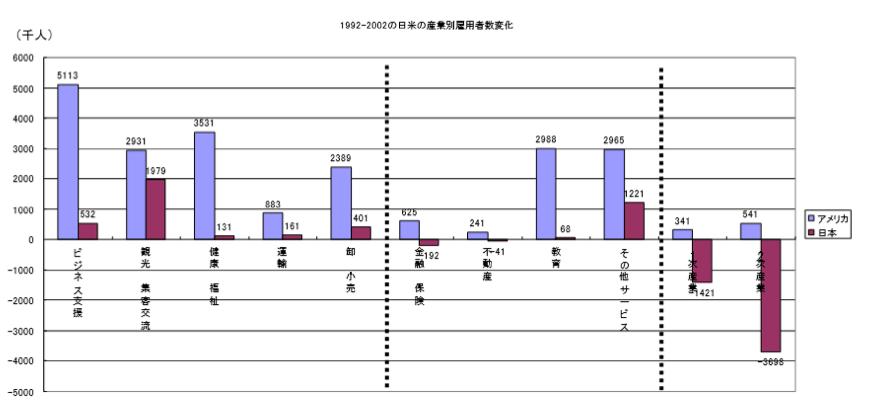

また1992年から2002年までの10年間における日米の産業別雇用者数の変化に関するデータがある。これによると、ビジネス支援、健康・福祉、卸・小売、教育といった分野において伸び数の違いが顕著である。

【1992~2002における日米の産業別雇用者数変化】

(出典:Groningen Growth and Development Centre, 60-Industry Database)

これは、日本のサービス産業の伸びしろが有るという見方ができる一方、生産性という観点において、改善できる余地が残されているということであろう。

エズラ・ボーゲル教授(当時、ハーバード大学)が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を発表したのは昭和54年(1979年)であった。しかし、この年でさえ日本の労働生産性、はアメリカに遠く及んでいなかった。

同著は日本の高度経済成長の要因を分析、日本的経営を高く評価している。しかし副題が「アメリカへの教訓(Lessons for America)」となっているものの、誤解を恐れずに言えば、実は戦勝国であり、経済的に上回っているアメリカ側から見た「上から目線」の日本論であったことはあまり知られていないようである。

日本でも翻訳版が出版されベストセラーにもなった。しかし、日本人の「勤勉性」「優れた教育」といった国民性が評価されながら、上述のように少なくとも昭和54年においては、数字との整合性は取れていない。もちろんこういった我々の先達の国民性に対する評価は大変誇らしいことである。だが同時に、高度経済成長がなされた背景を当時の国際状況なども踏まえ、我々は現実的に高度経済成長を成し得た事象、即ち「冷戦」「キャッチアップモデル」「人口増」という当時の国内的、国際的背景(ライフネット生命保険会長、出口治明氏)が存在していたことにも想いを致すべきではないだろうか。

長時間労働が日本の生産性を下げている

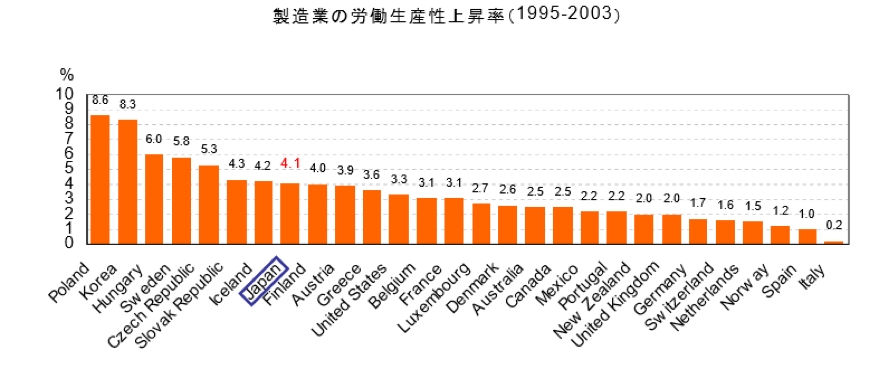

ここまで日本経済のマイナス面ばかり述べることになってしまったが、実は、ここ10年で日本の第二次産業の生産性は国際的に見ても、向上しているのだ(下表)。

そうであるならば、特に第三次産業においてGDPを増やすこと、そして分母である就業者数及び就業時間を見直していくことが、生産性を高めることに繋がるのではないか。

(出典:OECD compendium of Productivity Indicator 2005)

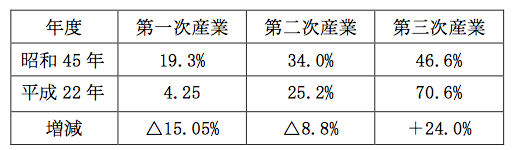

また、下表のとおり昭和45年(1970年)と平成22年(2010年)の産業構造割合を比べてみると、第一次、第二次産業の減少分が第三次産業の増加分になっていることが分かる。

従来、日本(企業)の生産性は決して高いものではなかった。「長時間労働」「サービス残業」が横行した(している)結果、そのツケが近年、一気に噴き出し、社会問題化してしまっている状況だ。

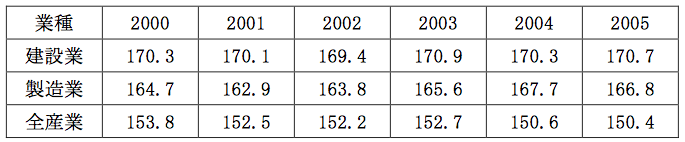

下記に日本の建設業、製造業及び全産業における労働時間推移を示した。今後も、GDPを基準として成長率を捉えていくのであれば、GDPの伸びが大幅に見込まれない以上、生産性は理論上、分母である就業者数を減らすか、または労働時間を減らすことで向上することになる。

【労働時間推移(月間平均)単位:時間】

(出典:総務省労働力調査他)

※全産業の数値については、元のデータを一月当たりで算出

第三次産業の割合が高ければ、生産性が高くなる傾向にあることはルクセンブルクに触れた部分で既に述べた。ただ後述するように、第三次産業の割合は、日本も他の先進国と大差ない。また第二次産業については既述のように、ここ10年の間に日本の生産性他国にもひけを取っていない。そうであるならば、やはり第三次産業の在り方を見直していくことが重要になるのではないだろうか。

GDPではわからない、国民の「幸福度」

日本も、この20年間手を拱いていた訳ではない。しかし、恐らく現行の基準でGDPに依拠し、労働生産性の比較を続けても、日本のサービス産業の生産性が劇的に向上しないかぎり、順位は現状維持のままであろう。

いっそのこと敢えて順位にはこだわらない、というある種の「諦観」もあるのかもしれない。ただ、国際的な順位を比較するためだけではなく、物事にはやはり何らかの基準が必要である。その際、GDPに代わる新たな指標を日本主導で提示していくことで日本の経済全体に良い影響が生まれ、我々のマインドにも変化が生まれてくるのではないだろうか。

ここで「そもそも論」であるが、生産性をGDPだけで測ることが、今の世の中で果たして妥当であるのだろうか。

上述のとおりGDPはあくまで「国内における」経済活動の規模を示すものである。現下のようにこれだけ国際間における取引が進展した中、果たしてGDPのみで生産性、成長率を測ることに、いささかの疑問を抱かざるを得ない。

労働生産性と国民一人当たりGDPを求めるには、計算上いずれも、「GDP(国内総生産)」を必要としている。GDPは一定期間に「国内」で経済活動がどれだけ行われたかを示す数値である。数字の面だけから見ると、分子の数字であるGDPが大きくなればなる程、得られる数値は高くなるという理屈だ。

内閣府によると、GDPは「国民経済生産」の一つである。計算の方法は「雇用者所得+営業余剰+固定資本損耗+生産・輸入品にかかる税-補助金」という複雑な式であるが、この計算方法について懐疑的な識者も存在する。

また国内外を問わず、GDPを成長の指標とすることに、疑問を呈する識者も存在する。例えば、今井賢一・一橋大名誉教授は「21世紀はGDPでは測れない」と指摘する。その理由として、ラインやメールなど無料のサービスが普及したことによるということだ。

また2015年にノーベル経済学賞を受賞したアンガス・ディートン氏は、今までの経済成長は物質量で測られてきたため、生活水準の向上が考慮されていないと指摘している。

ディートン氏が指摘するように、総じてこれまでの時代は、目に見える「モノ」の多寡に「幸福」の基準が置かれてきたのではないか。ただ、価値観が多様化した現代において、「モノ」の総量だけで成長の度合いを測ることは、必ずしも適当ではなくなったのではないか。

また、これも「そもそも論」であるが、国家が互いのGDPや生産性を比べるのは何のためであろうか。

評価というものは、あくまで相対的なものである。そうであるならば、あくまで日本が、過去の日本と比較してどれだけ成熟したのか、このような基準で成熟の度合いを測ってみてはどうであろうか。むしろ、この方が、「道」を貴び自己修練を重んじる、内省的な日本の国柄に合致していると考える。

果たして、一国の成長とは、何を以て「成長」とすべきなのであろうか。少子高齢化、人口激減が叫ばれるなか、殺人事件の約半数が親族間によるというこの現実を以て、果たして成熟した国家であると、私たちは胸を張って言えるであろうか。

「幸福」に対する考え方は、人それぞれ異なる。国全体の幸福という議論をする際、しばしば引き合いに出されるのがブータンの「国民総幸福量(GNH)」という指標だ。

IMF(2010年)によると同国の一人当たり国民総所得は2,560ドルと決して多いとは言えないが(日本は38,917ドル)、国民の大半が「幸せ」と感じているということである。

ブータンでは、早くも1970年代にはGNHの概念が提唱されていた。これは4つの主要な概念、即ち「持続可能で公平な社会経済開発」「環境保護」「文化の推進」「良き統治」、さらに「国民の健康」「教育」など9つの分野、72の指標から成っている。

特に9つの分野を見ると、例えば、地域の活躍(=地方創生)、時間の使い方とバランス(=ワークライフバランス)など、今の日本が政策として推進している項目と合致する内容が見受けられる。

下表を見れば分かる通り、数の規模だけを見ると日本とブータンの差は大きい。しかし、成長率に関してはブータンの方が上回っており産業も、いわゆる「先進国」のように第三次産業の割合が高い訳ではない。

日本政府は「日本再興戦略2016」において、名目GDP600兆円に向けた成長戦略を打ち出した。そこではFinTech、ドローンなど「新たな有望市場の創出」や「生産性革命」が謳われている。

あくまでGDPという指標に基づいて考えるのであれば、経済成長をしていく(経済成長率を伸ばしていく)ためには、計算式上、前年度のGDPを上回ることが必要になってくる。しかし日本の場合は、近年ほぼ1%前後で推移しており、他の先進国を含め「成熟した」国家が大幅に成長率を伸ばすことは容易ではない。

我々は今後、何を基準に「成長」していくべきなのか。また、何のための成長であるのか。我が国の歴史や他国の例に学びながら、21世紀に相応しい新たな指標を軸に我々の生き方を再構築する時期に来ている。