「インクルーシブ」という言葉がある。元々英語で「~を含めた、包括的な」という意味の形容詞であるが、日本でも特に教育の世界で「インクルーシブ教育(inclusive education)」として定着しきたと言えよう。

この考え方は、UNESCO(国連教育科学文化機関)が1994年に開催した会議をきっかけに浸透し始めたと言われている。スペインのサラマンカで開かれたこの会議の場で、次のような行動の枠組みが示された。”… Schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, emotional, social, linguistic or other conditions.” (Article 3, Salamanca Framework for Action)(「学校は身体的、知的、感情的、社会的、言語その他の状況に関わらず、全ての子どもを受け入れるべきである」(サラマンカ行動の枠組み、第3条)。これは1990年に国連の場で提起された「万人のための教育(education for all)」という目標の実現と軌を一にしていた。

日本に於けるインクルーシブ教育の取り組みは主に、障害のある子どもたちが、そうでない子どもたちと「共生」できるようにしていこうというものであった。具体的には特別支援学級(学校)など、特別支援教育を推進などであるが、これに加えて「共生」の観点から、もう少し範囲を広げ、外国人子女の教育に関して触れてみたい。

外国人子女の教育は大きく2つに分けられる。一つが、公私立問わず日本人の子女と机を並べる場合、もう一つが彼・彼女たちのみで学ぶ場合(外国人学校)である。

文部科学省の学校基本調査(H27)によると、公立学校に在籍している外国人児童生徒数は76,282人であり、その内、小学校が半数以上を占めている(45,267人)。ここ10年間、同様の数字で推移している。また国立、私立まで合わせると、全体で81,899人の生徒が在籍していることになる。

また文科省が外国人の子どもの就学状況について行った調査がある(H19年)。これによると、調査の対象となった小中生の外国人登録者数に対する就学者数は、それぞれ公立が60.9%、外国人学校が20.5%という数字であった。

調査は概要を把握するうえでは有用なものであったには違いない。しかし調査が実施された平成19年から既に10年が経過している。また実施地域も1県11市、対象も南米出身の日系人(ニューカマー)などが多い地域に限定されていた。

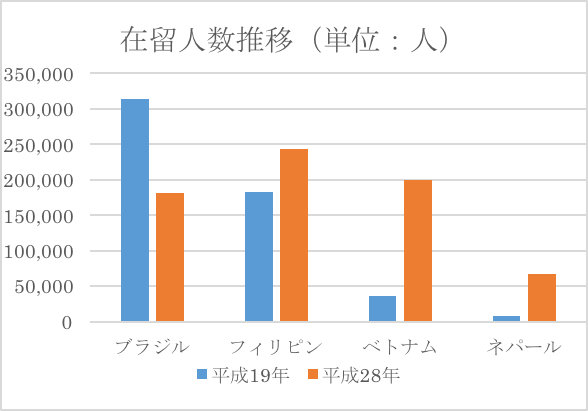

当時に比べ、日本に滞在する外国人(労働者)の方の状況も少なからず変化してきた(下図参照)。

これまで外国人子女に対する教育と言うと、上述の「ニューカマー」と呼ばれる南米出身の日系人の方々などに関する言及が多く、その方達に関する調査・研究は豊富であるようだ。しかし、今後は上図のように現状在留しておられる外国人の方の国籍に応じた、広範な調査・研究が必要であると考える。

外国籍の子どもは日本の義務教育への就学義務はない。しかし国は、公立の諸学校で義務教育を受けることを希望する場合は、国際人権規約や児童の権利条約を踏まえ、日本人の児童生徒同様に無償で受け入れ、日本人と同一の教育を受ける権利を保障している。

しかし、「無償」とは、あくまで授業料が徴収されないということであり、実際には諸々の費用が発生する。文科省が実施している子どもの学習調査(2014年度)によると、例えば公立小学校で1年間に必要となる費用は給食費や図書・学用品など、97,232円(一月当たり約8千円)となる。

2017年2月上旬、日教組の教育研究全国集会が開催された。その際、インクルーシブ教育に関する事例報告で、外国籍の子どもたちに関する報告などと併せて、「貧困」も多様性の一つとして包容していこうとする議論がなされたということだ。

私はこの議論に対し違和感と危機感を覚えずにはいられなかった。ダイバーシティの一環として働き方が多様化してきたことも事実ではある。もちろん、働き方の多様化は現下の社会に於ける大きな流れであり、それ自体は歓迎されるべきなのかもしれない。しかし、それが、子どもたちの中に新たな「貧困」という属性を作り出している状況は看過できず、また教育現場がその状況を容認していこうとする流れには疑問を呈せざるを得ない。

日本の子どもたちに関わる事案が山積している。外国人子女の教育に関する優先度が相対的に下がることは止むを得ないとは思う。しかし一方で、今後「生活者としての外国人」を議論の俎上に乗せていくのであれば、いずれにしても、その子女の教育の受け入れ環境を整備することは必要不可欠であると考える。